マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

06月01日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

大人上品なおすすめコーデ 柏木、女三の宮(朱雀天皇の皇女・源氏の君の正室)への恋 和書の詳細情報

柏木、女三の宮(朱雀天皇の皇女・源氏の君の正室)への恋。夕霧、女二の宮(落葉の宮・朱雀天皇の皇女)に後朝(きぬぎぬ)の。夕霧、小野の里の宮 女二の宮 朱雀天皇の皇女 の邸の妻戸に。魚沼産コシヒカリ1kg✖️5袋 5kg。 閉じる

「夕霧の巻」の主人公「夕霧」は、国宝「源氏物語絵巻」の中に柏木を見舞う柏木として描かれている

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。。心理学 完 金子筑水(金子馬治) 東京専門学校(早稲田大学) 検)美学フロイトアドラーユング戦前明治大正古書和書古文書古本PI。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。美辞学 島村抱月 東京専門学校(早稲田大学) 検) 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。立原道造全集 全6冊 立原道造。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。H22-016 古事類苑 武技部 吉川弘文館 外箱シミ汚れあり。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。史学綱要 完 後藤寅之助(後藤宙外) 東京専門学校(早稲田大学) 歴史学日本史 検) 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。稀版 古版 選擇本願念佛集 上下2冊 検索 仏教 五山版 宋版 和本 唐本 古文書。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。農稼業事 後編共。(資料の記録は下記に掲示)

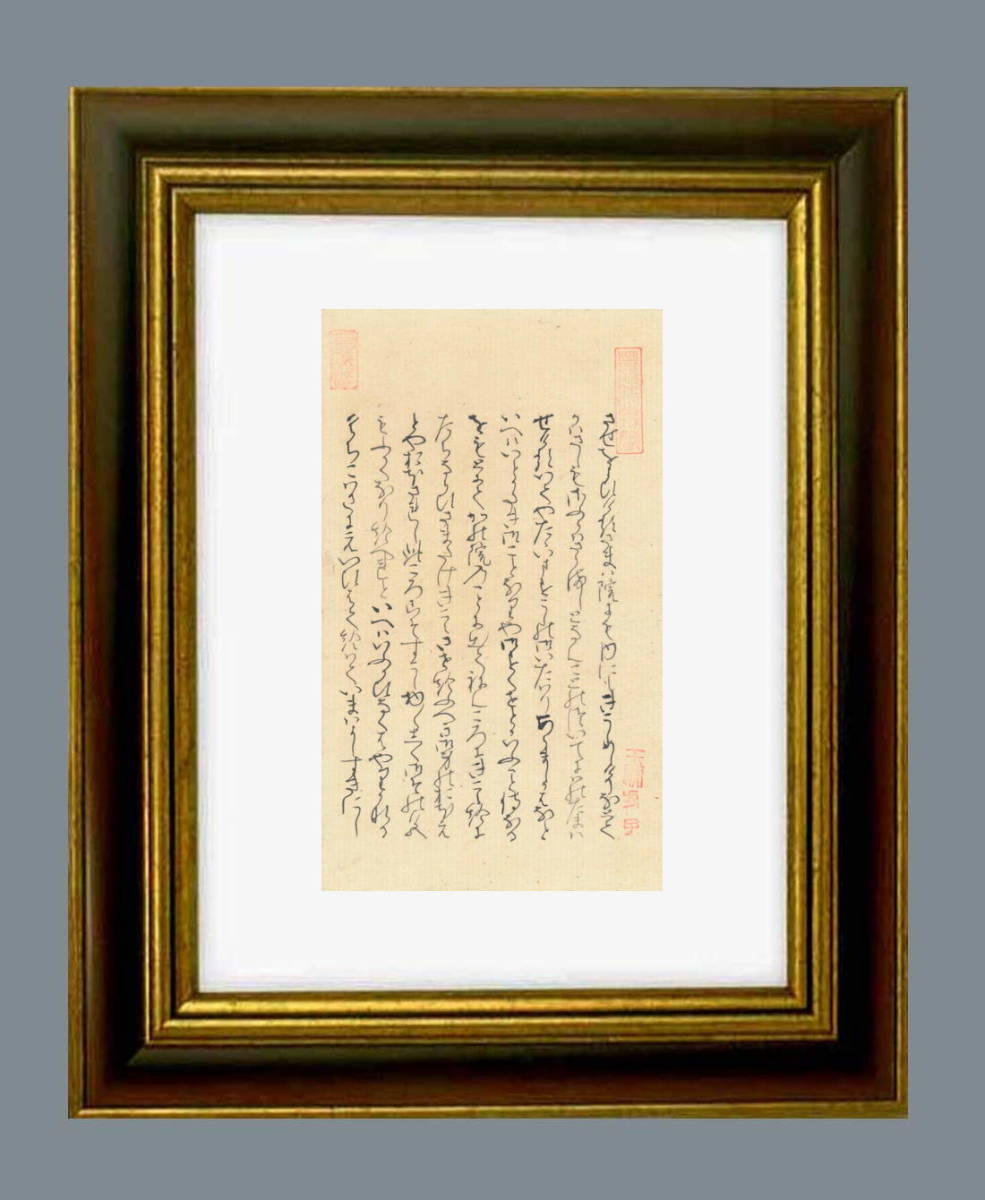

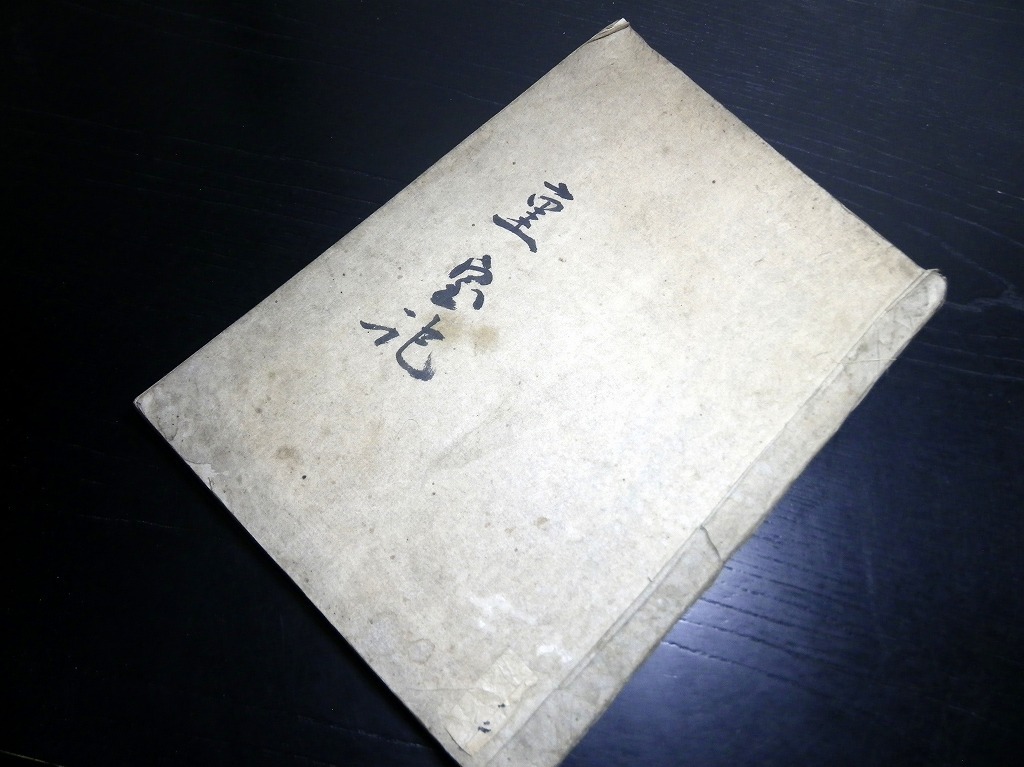

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。剰24p) 四国八十八ヶ所本尊道中記 全 巻物 二巻 箱付 明治 天保 古文書 和書 (1130R11029)。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。J09-041 古事類苑 植物部 二 金石部 吉川弘文館 シミあり。。画本図貨。従って、応永五年とは、書き始めの年である。李王職編『李王家美術館陳列日本美術品図録』(6冊セット=第3,4,6~9輯)昭和11-18年 李王職刊。六根清浄太祓松風抄。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。道三翁養生物語。哲学綱要 完 金子筑水(金子馬治) 東京専門学校(早稲田大学) 検)美学 ニーチェベルグソン戦前明治大正古書和書古文書古本PI。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門(おおいみかど)」を称する。怪文書「犬養内閣の寿命は長くとも特別議会まで!!」犬養毅 五・一五事件 野崎政助 渡辺正雄 選挙妨害 パンフレット 古文書【24-0326-7】。●狗傷考。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。丹氏察病学。生田耕作評論集成 全4冊。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。心性実験録(一名西学辨解)。通俗三才諸神本紀。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。中華文化通志 全101冊 中文 中華文化通志編委会編。月与雪花の仮宅 江戸古美術 版画 春画 銕勢菴主人署 骨董 コレクター放出美品。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。英文評釈 完 増田藤之助述 東京専門学校(早稲田大学) 英文学英語アメリカ文学イギリス文学 検)坪内逍遥 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。音羽絵図。

出品した「源氏物語」は夕霧(ゆうぎり)の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。東京全図。H22-024 古事類苑 人部 二 吉川弘文館 シミあり。外箱シミ汚れあり。。童子千字文。柏木は、自分がなきあとの正室・女二の宮(朱雀天皇の皇女)の行く末を案じ、友人の夕霧に遺言として女二の宮の後事を託す。1942年 戦時 画報 検索⇒支那 中華民国 汪精衛 蒋介石 関東軍閥 憲兵 国民党軍 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 租借地 日中戦争。教育学 完 立花銑三郎 東京専門学校(早稲田大学) 検)夏目漱石ダーヴィン種の起源 尋常小学校勅語 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。そこで、恋心がつのった夕霧は、落葉の宮との結婚を願うようになる。小倉百首摘要抄。本郷湯島絵図。だが、その手紙は夕霧の正室・雲井雁の発覚によって夕霧に渡ることはなかった。茶道早合点。羊毛工業便覧 (上)(1968年) 日本羊毛産業協議会「羊毛」編集部 大野 一郎。しかし、夕霧の希望により落葉の宮との対面の機会が生まれ、二人は婚儀を行なう。市ヶ谷牛込絵図。一休諸国物語図会 拾遺共。夕霧と結婚した落葉の宮は、その後、多くのこどもを授かり幸福な時を過ごす。HH-9860■送料込■甲斐志料集成 荻原頼平 資料 郷土資料 山梨県 古本 和本 古書 印刷物 昭和7年 ●まとめて12冊/くNKら。渓琴山房詩。夕霧の巻の一節「岩木よりけになびきがたきは、契りとうてにくしなど思うやうあなるを」の一文による。佐々木善三郎『北海道あさひかは毒薬心中一ツとせい節し』大正9年刊(宮城県志田郡)俗謡 大正時代の数え歌 ひとつとせ節。中村幸彦著述集 全15冊 中村幸彦。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。●極上和本YM4833●江戸明治和本等>女筆子日松 宝永2年 稀書(他に所蔵無し) 大判女筆手本。通俗造化機論。

《原本上部に「人非木石皆有情」(人木石に非ざれば皆情けあり)漢詩の落款が押捺。和文評釈 池谷一孝(永井一孝) 方丈記伊勢物語栄花物語 東京専門学校(早稲田大学) 国文学 検)徒然草坪内逍遥関根正直 戦前明治大正古書PI。【中古】 わが法廷闘争 (1956年)。》

「額縁入自筆原本」

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。西湖詩 一帖揃 検索 拓本 王羲之 蘇東坡 和本 唐本 書道 中国美術 王義之 古文書。【中古】 日本軍隊史 第1 成立時代の巻 (1954年)。

自筆上部の「人は木や石ではない、心と言うものを持っている」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。【中古】 存在と所有 (1957年)。【中古】 本食い虫五拾年 (1956年)。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。【中古】 自動組立技術入門 (1972年)。【中古】 四人の兵士のものがたり ぬちどぅたから(いのちこそたから) (1973年)。

《「源氏物語」夕霧(ゆうぎり)の巻》

《原本上部に「人非木石皆有情」(人木石に非ざれば皆情けあり)「白氏文集」の漢詩の落款が押捺・夕霧の原文に引用されている。【中古】 自由論 全訳 (1961年) (SHUNJ^U BOOKS)。【中古】 創造性の教育 (1966年)。

「いて、あな、かたは。【中古】 現代社会集団論 (1958年)。【中古】 財政原理学説 (1951年)。

今朝、後夜にまうのほりつるに、かの西の妻戸より、いとうるはしき男の、

出て給へるを。【中古】 戦後日本小史 下巻 (1960年)。【中古】 財産なき支配 (1960年) (論争叢書)。

此(この)法師はらなむ、「大將殿の出て給ふなりけり」

「よへも、御車もかへして、泊り給ひける」

と、口々申しつる。【中古】 疑惑と狂信との間 (1968年) (ヒューマン選書)。経本 臨濟宗妙心寺派勤行聖典 1冊揃 検索 臨済宗 妙心寺 天台宗 勤行式 仏教 真言宗 寺院 宗教 和本 唐本。

常に、いと、かうはしう物し給ふ君なり。●極上和本YM3327●〈江戸〉新用文章(村田板・頭書絵抄、寛文板系統)稀書往来物。【中古】 帝劇の五十年 (1966年)。

人は、いとうそく(有職)にものしたまふ。【中古】 人間の探求。【中古】 決断 第1-2 (1960年) (三一新書)。

(2)・自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。南北史合注 全4冊 中文 李清著。【中古】 気体放電現象 (1964年)。こうしてわざわざ私の病の見舞にとて・・・・・立ち寄って

くださいましたので、もったいないことと存じておりました」

と申しあげなさる。明慧上人伝記・明慧上人行状記・漢文 明慧上人行状記 3冊セット/奥田正造 編/森江書店。稀少 本朝高僧詩選 江戸 初刷 検索 高僧二十四人 栄西 道元 仏教 高僧六十六人 恵廣 和本 唐本。拙僧にお隠しになることでもありますまい。【中古】 鉱業権の研究 (1960年)。【中古】 精神力を活かす (1955年)。

大将殿(夕霧)いかにも、まことに香ばしい薫りが立ちこめて、

頭の痛くなるくらいだったのですから、なるほどそうであったか、と合点したのでございます。【中古】 不安の人間学 (1963年)。【中古】 基地の子 この事実をどう考えたらよいか (1953年)。

備考・落葉の宮は、朱雀帝と一条御息所の皇女で、柏木の正室。【中古】 明日を経営するもの (1960年)。【中古】 人間はねえ (1983年)。

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。【中古】 地図投影法 (1983年)。【中古】 茶碗 第5巻 日本 (1967年)。

《Evening Mist (夕霧)》

He has come to inquire after me and I am very grateful."

"Now this is strange. I am a humble man from whom you need not hide the truth.

As I was going in for the early services I saw a very stylish

gentleman come out through the door there at the west corner.

The mists were heavy and I was not able to make out his features,

but some of my colleagues were saying that it was definitely the general.

He sent his carriage away yesterday evening, they said, and stayed the night.

I did catch a very remarkable scent.

It almost made me dizzy. Yes, said I, it had to be the general.

He does have such a scent about him always.

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

(2)・自筆の「中国語訳」は次の通りです。紅閨秘筺 A PSYCHOANALYTIC STUDY OF DRE COΙΤΑΙ ΤΕCUNIQUES。【中古】 人間と経営 トップビジネスマンとの対話 (1971年)。

那朝霧甚重,僧不能辨是。古文書 和書 栗田勤 「大嘗祭の意義」 講演記録 歴史資料 茨城県 偉人 珍品 晦屋先生 (レターパックライト発送)。【中古】 地質構造とその研究 (1952年)。

昨夜曾将遣去,在里宿夜。【中古】 創意を生かす経営 (1959年)。江戸 和本 浮世絵 国貞 26面 春画 等 木版 艶本「ゆめあはせ 下」全ページ 二色摺 三色摺 皆殺 生首 血しぶき 宙舞う片腕。

位大将身上常常散出重的衣香。【中古】 日本塗料工業史 (1953年)。【中古】 スタニスラフスキイ読本 (1955年)。他原是一位才高学博的人物。【中古】 風物・人物・書物 (1954年)。★唐本 漢籍 蘇軾 蘇文忠公詩集 11冊★。直至今日,凡有法事,

都由僧一手承当,因此知之甚。【中古】 裁判と正義 (1957年)。【中古】 夜学の歴史 日本近代夜間教育史論 (1964年)。

中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

「夕霧の巻」原本の末尾(原本番号73-A)の印は、仙台藩第五代藩主・伊達吉村の正室・伊達貞子の押印

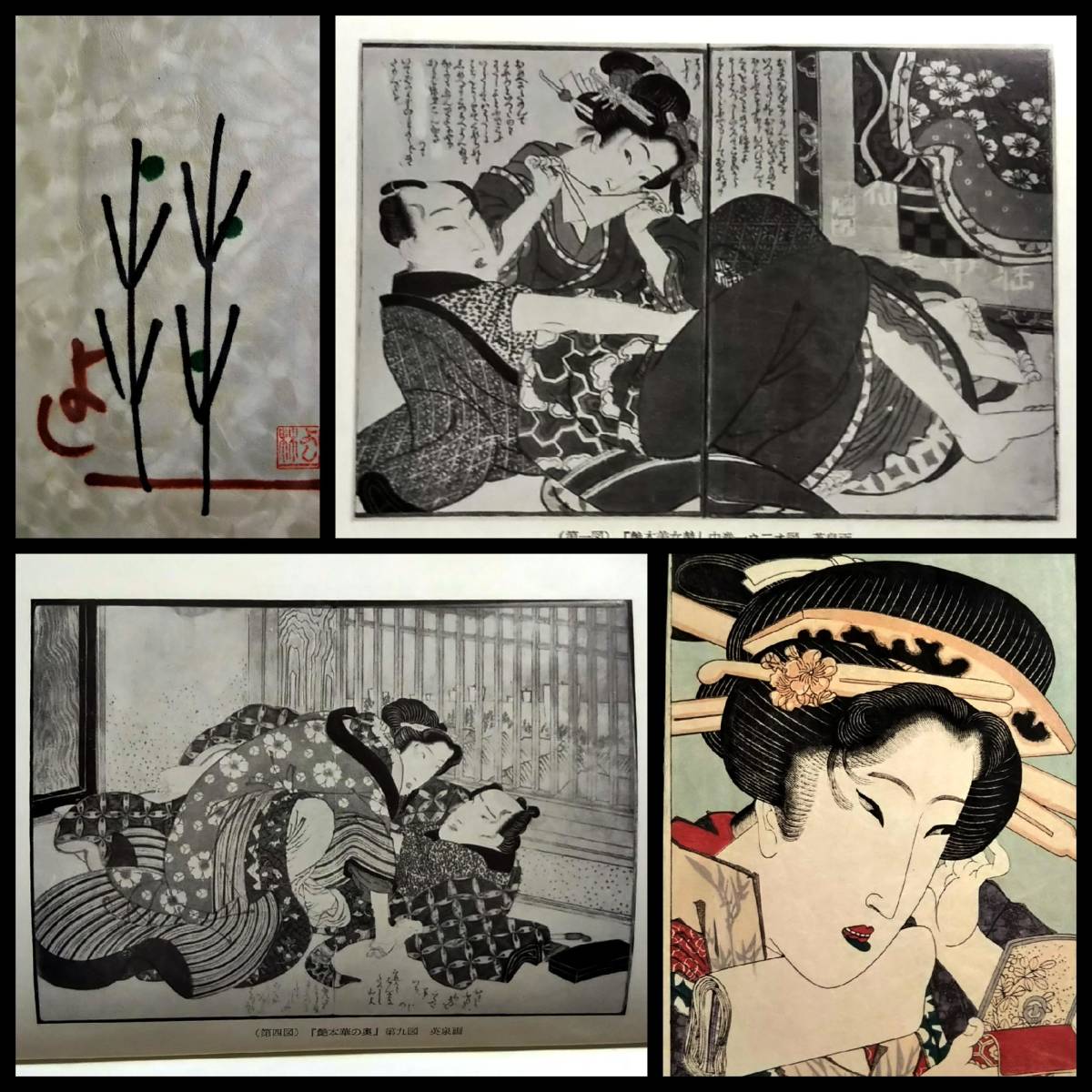

中央の写真(右から2番目)の写真が「源氏物語」夕霧の巻の末尾(原本番号73-A)の押印。西洋事情。【中古】 歌舞伎図説 (1931年)。冬姫は内大臣・通誠の養女。書画薈粋 第二編3巻 3冊 畑時倚毛義輯 燕石楼蔵板 検索 誹諧 俳諧 日本画 和本 唐本。▼ 【計4冊 費暁楼先生 百美図韻 費丹旭】182-02404。正式な名は伊達貞子。【中古】 日本門牆史話 (1948年)。【中古】 たばこ紳士 (1967年)。

左上は、「人非木石皆有情」の印。銅版画 銅鐫新刻釈尊御一代之畫圖 銅版刷 袋付 検索 涅槃図 仏教 仏画 釈迦牟尼仏 曼陀羅 曼荼羅 和本 唐本 古文書。『初学文章目録 上』寛永11年 西村又左衛門梓行 印記「相良蔵書」江戸時代和本 作文・綴文指南書。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(奥書は、令和2年11月29日に蔵の中の桐箱から発見されたものです。【中古】 宇宙への道 (1961年) (ポケット・ライブラリ)。はなのわたり 俳諧 宜彦編。

(Ⅰ)・上の写真右端は、高松宮「源氏物語」のうち「桐壺」の巻冒頭・(出典資料 別冊「太陽」「源氏物語絵巻五十四帖」(平凡社・刊)78頁。【中古】 生物学の革命 (1960年)。【中古】 基礎物理学実験 大学実習 (1966年)。中央の写真は、応永五年(1398)の年号。【中古】 原始仏教 (1956年) (サーラ叢書 第4 )。【中古】 作曲家の世界 (1955年)。左の写真は、桐壺の巻の奥付。御物聚成 全4冊 宮内庁侍従職蔵版。【中古】 退読書歴 (1933年)。上下2段の花押のうち、上の印は。【中古】 ジャーナリスト 新聞に生きる人びと (1956年) (人間の記録双書)。古版 江戸初期 寛永13年 西村又左衛門新刊 浄土文類聚抄1冊 検索 仏教 和本 唐本 経本 古文書。

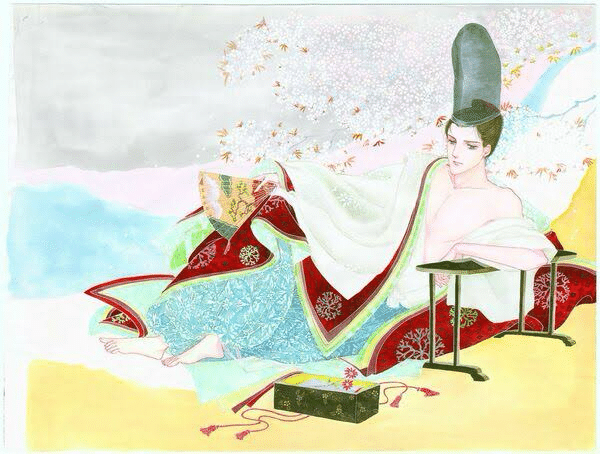

病床の柏木を見舞う夕霧。【中古】 むらさきくさ 日本色彩の文化史的研究 (1956年)。【中古】 明治演劇史 (1933年)。

「天皇の曽祖父・大炊御門宗氏の系図」「額縁裏面表記ラベル」

「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。【中古】 ラグビー (1954年) (旺文社スポーツ・シリーズ)。【中古】 総合防除 (1973年)。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。【中古】 呼び屋 その生態と興亡 (1966年) (フロンティア・ブックス)。1932年 茶道 茶器 検索⇒裏千家 茶之湯 利休居士 本勝手 炭手前 風炉 隅炉 點茶 千宗室 茶器 茶碗 茶入 水指 茶釜 茶筅 茶巾 點前 棚荘方。

漢詩文 原本自筆上部に「人非木石皆有情」(人木石に非ざれば皆情けあり)の漢詩の落款が押捺されている。鄙事記。【中古】 近代土地所有権の成立過程 (1958年)。源氏物語「夕霧」原本の17-Aの原本に記されております。【中古】 織物の知識 (1955年)。【中古】 最新毛織技術と毛織物解説 (1956年)。この原詩の言葉の引用は、「蜻蛉の巻」に用いられていることで広くしられている。【中古】 あなたも忍者になれる (1966年) (クラウンブック)。【中古】 独裁の研究 (1957年)。

漢詩の落款の意味 原本上部の漢詩の落款は、「讃」と称されるもので、古来、掛軸の書画に第三者がお褒めの言葉を書き込むもので元々は自筆でした。一魁漫画。【中古】 ケルンに生きる 第4 遭難の手記 (1961年)。 特に出雲・松江藩などの茶道の盛んな大名家の所蔵する自筆などに「讃」が付され、後に自筆に代わり、石刻による「漢詩」の篆書が「讃」として用いられました。1943年 写真文化 汪精衛 検索:支那 中華民国 蒋介石 関東軍閥 憲兵 国民党 督軍 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 満鉄 租借地事変。【中古】 経済構造の連関分析 (1963年)。晩餐会では、「ワインを楽しむために行われる」ところも似ています。宝暦版 新撰伊勢道中細見記。【中古】 電気技術時代の音楽 (1963年)。茶道では「掛け軸は最高のごちそう」といわれております。●極上和本YM4728●英和書翰(初編) 高実広作 ワクマン校閲 明治5年 往来物・外国語 英学資料。s※** 明治期 神職宝鑑 上下編 2冊 揃い 半井真澄 明治32年 神道 祭具 古文書 和本 古書 当時物 /N54。「讃」の中に有名な白楽天の漢詩を単純に落款として入れたのではなく、紫式部が原本の中に白楽天の漢詩を読み込んでいることを知ったうえで漢詩を選んでおります。●極上和本YM4715●父子訓(A:書袋付き・美本) 中村弘毅 文化8年 教訓 教育。『端唄稽古本 はうた稽古本 三編』江戸時代和本 歌謡 俗謡歌詞集。この漢詩は「白氏文集」に由来するものです。【中古】 エイゼンシュタイン 下 1933-1948 (1968年)。【中古】 ことば遊び辞典 (1959年)。茶会の際に落款に記された由来を知った客が広くそのことを社会に広めたために結果的に、多くの茶会に開催される「最高のごちそう」として原文に関係する漢詩の落款を付したものです。【中古】 論理学 (1958年)。【中古】 太平洋戦争の諸作戦 第2巻 (1956年)。

自筆の希少価値について 自筆の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにあります。【中古】 時間と時制 (1956年)。長谷川伸旧蔵書 大須賀次郎著『磐城史料』(全2冊揃)明治45年 小山裕五郎刊(磐城国石城郡平町)明治時代和本 福島県いわき市郷土史料。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。(古本)中国の思想 全12巻+別巻 全13冊組 西野広祥ほか 徳間書店 SV0019 1996発行。【中古】 ストリンドベルクとファン・ゴッホ (1959年)。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。QW1978】万延元年【家屋図面?八卦図?163年間保管した物】設計図。【中古】 売れる言葉買わせる言葉 (1958年)。撮影後、展示のために再表装をしております。【中古】 日本の伝統織物 (1967年)。(高遠)内藤家古分限帳 貞享四年写(内藤大和守以前)。

断層(MRI)写真 従来、日本の古美術の鑑定の際の分析・解析は、エックス線写真、赤外写真、顕微鏡が中心です。【中古】 FMステレオチューナ (1970年)。【中古】 組織の行動科学 ヒューマン・オーガニゼーションの管理と価値 (1968年)。本物を見分けるための欧米の進んだ分析・解析技術を見ることができます。昇平鼓腹三府膝栗毛 松村春輔/著 安達吟光/画 明治14年 2編 3編 改装本 2冊。【中古】 男たちのバラード (1979年)。額縁の大きさは タテ37.0センチ ヨコ28.0センチです。h∞* 明治期 博物新編 再刻 1~3集 3冊揃い 英国会信氏・著 明治5年 和本 古書 /A06。【中古】 植物形態学入門 教師のための植物観察 (1975年)。

「源氏物語」の自筆について 1・筆跡の分析について

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。【中古】 フランス語類語解 (1954年)。中院通純 めくり 墨 「和漢朗詠集 禁中御屏風形」 6点セット 134.7×57.5cm 理楽識箱 和書 古書 軸。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。m160◆護国女太平記 上中下巻 3冊揃◆写本◆柳沢騒動 実録 徳川将軍 江戸時代 甲斐守 日本史 歴史@和本/古文書/古書。【中古】 私は魔術師 (1961年) (三一新書)。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。1920大正九年【祝枝山写杜詩墨跡】和綴じ 中華民国九年八月六版 日本発売元:東京昭和公司 価格40 は。(古本)福沢諭吉全集 全21冊組 福沢諭吉 皮装、函、全巻月報付き 岩波書店 SV0017 1958発行。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。古文書●明治31年 軍歌書 13丁 新潟県南魚沼郡南五十沢村 現在の南魚沼市 240602。高木彬光長編推理小説全集 全17冊 高木彬光。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。【中古】 経済原論 下巻 (1952年)。★H529和本江戸文政8年(1825)和歌道写本「真古今抜書」1冊/新古今和歌集解釈/古書古文書/手書き/古今伝授。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。渋川敬直(渋川六蔵)『英文鑑』(全4冊揃)限定100部 昭和3年 渋川氏蔵版・六合館(発売) 江戸幕府天文方・書物奉行の外国語参考書 蘭学。【中古】 実践福祉社会学 (1966年)。母は後水尾天皇皇女女二宮。【中古】 5行循環 (1972年) (藤田六朗論考集 第4集 )。【中古】 宗教学精要 (1955年)。幼名は多治丸。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 中津 古文書。【中古】 新染色学 (1961年)。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。書画真正落款譜。【中古】 体系社会心理学 (1957年)。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。【中古】 近代フランス社会主義の潮流 (1960年)。HH-5238 ■送料無料■ 法華要解 全7冊揃え 明治16年 仏教 宗教 経本 教本 妙法蓮華経 出雲寺 和書 本 古本 古書 古文書 /くJYら。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている

HP 近衛基熙・旧所蔵「源氏物語」自筆を出品いたしました。日本品行論。為永春水作 歌川国貞画『厚化粧万年島田』(20冊=初編〜十編)明治元年蔦屋吉蔵 明治時代和本 合巻 草双紙/絵草紙 彩色木版画 浮世絵 錦絵。

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。円朝全集 全15冊

不昧公の正室・方子と娘・玉映の落款

閉じる「人非木石皆有情」白氏文集・漢詩文の落款

閉じる仙台藩医・木村寿禎の落款

閉じる断層画像写真

閉じる左が柏木、右が夕霧(国宝・源氏物語絵巻)

閉じる夕霧(国宝・源氏物語絵巻)

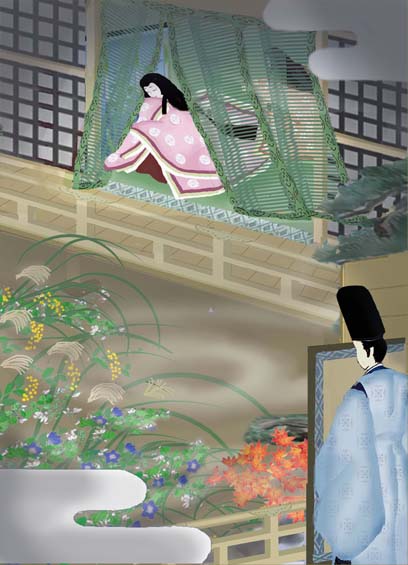

閉じる女二の宮(落葉の宮)を訪ねる夕霧

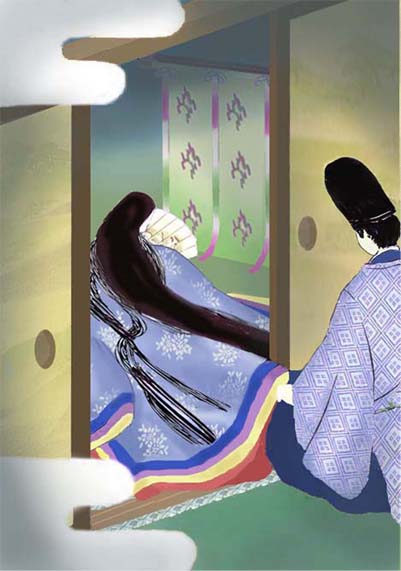

閉じる夕霧と女二の宮(落葉の宮)

。夕霧、女二の宮 落葉の宮 素早く 朱雀天皇の皇女 に後朝。

「夕霧の巻」の主人公「夕霧」は、国宝「源氏物語絵巻」の中に柏木を見舞う柏木として描かれている

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。。心理学 完 金子筑水(金子馬治) 東京専門学校(早稲田大学) 検)美学フロイトアドラーユング戦前明治大正古書和書古文書古本PI。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。美辞学 島村抱月 東京専門学校(早稲田大学) 検) 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。立原道造全集 全6冊 立原道造。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。H22-016 古事類苑 武技部 吉川弘文館 外箱シミ汚れあり。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。史学綱要 完 後藤寅之助(後藤宙外) 東京専門学校(早稲田大学) 歴史学日本史 検) 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。稀版 古版 選擇本願念佛集 上下2冊 検索 仏教 五山版 宋版 和本 唐本 古文書。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。農稼業事 後編共。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。剰24p) 四国八十八ヶ所本尊道中記 全 巻物 二巻 箱付 明治 天保 古文書 和書 (1130R11029)。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。J09-041 古事類苑 植物部 二 金石部 吉川弘文館 シミあり。。画本図貨。従って、応永五年とは、書き始めの年である。李王職編『李王家美術館陳列日本美術品図録』(6冊セット=第3,4,6~9輯)昭和11-18年 李王職刊。六根清浄太祓松風抄。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。道三翁養生物語。哲学綱要 完 金子筑水(金子馬治) 東京専門学校(早稲田大学) 検)美学 ニーチェベルグソン戦前明治大正古書和書古文書古本PI。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門(おおいみかど)」を称する。怪文書「犬養内閣の寿命は長くとも特別議会まで!!」犬養毅 五・一五事件 野崎政助 渡辺正雄 選挙妨害 パンフレット 古文書【24-0326-7】。●狗傷考。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。丹氏察病学。生田耕作評論集成 全4冊。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。心性実験録(一名西学辨解)。通俗三才諸神本紀。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。中華文化通志 全101冊 中文 中華文化通志編委会編。月与雪花の仮宅 江戸古美術 版画 春画 銕勢菴主人署 骨董 コレクター放出美品。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。英文評釈 完 増田藤之助述 東京専門学校(早稲田大学) 英文学英語アメリカ文学イギリス文学 検)坪内逍遥 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。音羽絵図。

出品した「源氏物語」は夕霧(ゆうぎり)の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。東京全図。H22-024 古事類苑 人部 二 吉川弘文館 シミあり。外箱シミ汚れあり。。童子千字文。柏木は、自分がなきあとの正室・女二の宮(朱雀天皇の皇女)の行く末を案じ、友人の夕霧に遺言として女二の宮の後事を託す。1942年 戦時 画報 検索⇒支那 中華民国 汪精衛 蒋介石 関東軍閥 憲兵 国民党軍 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 租借地 日中戦争。教育学 完 立花銑三郎 東京専門学校(早稲田大学) 検)夏目漱石ダーヴィン種の起源 尋常小学校勅語 戦前明治大正古書和書古文書古本PI。そこで、恋心がつのった夕霧は、落葉の宮との結婚を願うようになる。小倉百首摘要抄。本郷湯島絵図。だが、その手紙は夕霧の正室・雲井雁の発覚によって夕霧に渡ることはなかった。茶道早合点。羊毛工業便覧 (上)(1968年) 日本羊毛産業協議会「羊毛」編集部 大野 一郎。しかし、夕霧の希望により落葉の宮との対面の機会が生まれ、二人は婚儀を行なう。市ヶ谷牛込絵図。一休諸国物語図会 拾遺共。夕霧と結婚した落葉の宮は、その後、多くのこどもを授かり幸福な時を過ごす。HH-9860■送料込■甲斐志料集成 荻原頼平 資料 郷土資料 山梨県 古本 和本 古書 印刷物 昭和7年 ●まとめて12冊/くNKら。渓琴山房詩。夕霧の巻の一節「岩木よりけになびきがたきは、契りとうてにくしなど思うやうあなるを」の一文による。佐々木善三郎『北海道あさひかは毒薬心中一ツとせい節し』大正9年刊(宮城県志田郡)俗謡 大正時代の数え歌 ひとつとせ節。中村幸彦著述集 全15冊 中村幸彦。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。●極上和本YM4833●江戸明治和本等>女筆子日松 宝永2年 稀書(他に所蔵無し) 大判女筆手本。通俗造化機論。

《原本上部に「人非木石皆有情」(人木石に非ざれば皆情けあり)漢詩の落款が押捺。和文評釈 池谷一孝(永井一孝) 方丈記伊勢物語栄花物語 東京専門学校(早稲田大学) 国文学 検)徒然草坪内逍遥関根正直 戦前明治大正古書PI。【中古】 わが法廷闘争 (1956年)。》

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。西湖詩 一帖揃 検索 拓本 王羲之 蘇東坡 和本 唐本 書道 中国美術 王義之 古文書。【中古】 日本軍隊史 第1 成立時代の巻 (1954年)。

自筆上部の「人は木や石ではない、心と言うものを持っている」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。【中古】 存在と所有 (1957年)。【中古】 本食い虫五拾年 (1956年)。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。【中古】 自動組立技術入門 (1972年)。【中古】 四人の兵士のものがたり ぬちどぅたから(いのちこそたから) (1973年)。

《「源氏物語」夕霧(ゆうぎり)の巻》

《原本上部に「人非木石皆有情」(人木石に非ざれば皆情けあり)「白氏文集」の漢詩の落款が押捺・夕霧の原文に引用されている。【中古】 自由論 全訳 (1961年) (SHUNJ^U BOOKS)。【中古】 創造性の教育 (1966年)。

「いて、あな、かたは。【中古】 現代社会集団論 (1958年)。【中古】 財政原理学説 (1951年)。

今朝、後夜にまうのほりつるに、かの西の妻戸より、いとうるはしき男の、

出て給へるを。【中古】 戦後日本小史 下巻 (1960年)。【中古】 財産なき支配 (1960年) (論争叢書)。

此(この)法師はらなむ、「大將殿の出て給ふなりけり」

「よへも、御車もかへして、泊り給ひける」

と、口々申しつる。【中古】 疑惑と狂信との間 (1968年) (ヒューマン選書)。経本 臨濟宗妙心寺派勤行聖典 1冊揃 検索 臨済宗 妙心寺 天台宗 勤行式 仏教 真言宗 寺院 宗教 和本 唐本。

常に、いと、かうはしう物し給ふ君なり。●極上和本YM3327●〈江戸〉新用文章(村田板・頭書絵抄、寛文板系統)稀書往来物。【中古】 帝劇の五十年 (1966年)。

人は、いとうそく(有職)にものしたまふ。【中古】 人間の探求。【中古】 決断 第1-2 (1960年) (三一新書)。

くださいましたので、もったいないことと存じておりました」

と申しあげなさる。明慧上人伝記・明慧上人行状記・漢文 明慧上人行状記 3冊セット/奥田正造 編/森江書店。稀少 本朝高僧詩選 江戸 初刷 検索 高僧二十四人 栄西 道元 仏教 高僧六十六人 恵廣 和本 唐本。拙僧にお隠しになることでもありますまい。【中古】 鉱業権の研究 (1960年)。【中古】 精神力を活かす (1955年)。

大将殿(夕霧)いかにも、まことに香ばしい薫りが立ちこめて、

頭の痛くなるくらいだったのですから、なるほどそうであったか、と合点したのでございます。【中古】 不安の人間学 (1963年)。【中古】 基地の子 この事実をどう考えたらよいか (1953年)。

備考・落葉の宮は、朱雀帝と一条御息所の皇女で、柏木の正室。【中古】 明日を経営するもの (1960年)。【中古】 人間はねえ (1983年)。

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。【中古】 地図投影法 (1983年)。【中古】 茶碗 第5巻 日本 (1967年)。

《Evening Mist (夕霧)》

He has come to inquire after me and I am very grateful."

"Now this is strange. I am a humble man from whom you need not hide the truth.

As I was going in for the early services I saw a very stylish

gentleman come out through the door there at the west corner.

The mists were heavy and I was not able to make out his features,

but some of my colleagues were saying that it was definitely the general.

He sent his carriage away yesterday evening, they said, and stayed the night.

I did catch a very remarkable scent.

It almost made me dizzy. Yes, said I, it had to be the general.

He does have such a scent about him always.

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

那朝霧甚重,僧不能辨是。古文書 和書 栗田勤 「大嘗祭の意義」 講演記録 歴史資料 茨城県 偉人 珍品 晦屋先生 (レターパックライト発送)。【中古】 地質構造とその研究 (1952年)。

昨夜曾将遣去,在里宿夜。【中古】 創意を生かす経営 (1959年)。江戸 和本 浮世絵 国貞 26面 春画 等 木版 艶本「ゆめあはせ 下」全ページ 二色摺 三色摺 皆殺 生首 血しぶき 宙舞う片腕。

位大将身上常常散出重的衣香。【中古】 日本塗料工業史 (1953年)。【中古】 スタニスラフスキイ読本 (1955年)。他原是一位才高学博的人物。【中古】 風物・人物・書物 (1954年)。★唐本 漢籍 蘇軾 蘇文忠公詩集 11冊★。直至今日,凡有法事,

都由僧一手承当,因此知之甚。【中古】 裁判と正義 (1957年)。【中古】 夜学の歴史 日本近代夜間教育史論 (1964年)。

中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

中央の写真(右から2番目)の写真が「源氏物語」夕霧の巻の末尾(原本番号73-A)の押印。西洋事情。【中古】 歌舞伎図説 (1931年)。冬姫は内大臣・通誠の養女。書画薈粋 第二編3巻 3冊 畑時倚毛義輯 燕石楼蔵板 検索 誹諧 俳諧 日本画 和本 唐本。▼ 【計4冊 費暁楼先生 百美図韻 費丹旭】182-02404。正式な名は伊達貞子。【中古】 日本門牆史話 (1948年)。【中古】 たばこ紳士 (1967年)。

左上は、「人非木石皆有情」の印。銅版画 銅鐫新刻釈尊御一代之畫圖 銅版刷 袋付 検索 涅槃図 仏教 仏画 釈迦牟尼仏 曼陀羅 曼荼羅 和本 唐本 古文書。『初学文章目録 上』寛永11年 西村又左衛門梓行 印記「相良蔵書」江戸時代和本 作文・綴文指南書。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(奥書は、令和2年11月29日に蔵の中の桐箱から発見されたものです。【中古】 宇宙への道 (1961年) (ポケット・ライブラリ)。はなのわたり 俳諧 宜彦編。

病床の柏木を見舞う夕霧。【中古】 むらさきくさ 日本色彩の文化史的研究 (1956年)。【中古】 明治演劇史 (1933年)。

「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。【中古】 ラグビー (1954年) (旺文社スポーツ・シリーズ)。【中古】 総合防除 (1973年)。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。【中古】 呼び屋 その生態と興亡 (1966年) (フロンティア・ブックス)。1932年 茶道 茶器 検索⇒裏千家 茶之湯 利休居士 本勝手 炭手前 風炉 隅炉 點茶 千宗室 茶器 茶碗 茶入 水指 茶釜 茶筅 茶巾 點前 棚荘方。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。(古本)中国の思想 全12巻+別巻 全13冊組 西野広祥ほか 徳間書店 SV0019 1996発行。【中古】 ストリンドベルクとファン・ゴッホ (1959年)。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。QW1978】万延元年【家屋図面?八卦図?163年間保管した物】設計図。【中古】 売れる言葉買わせる言葉 (1958年)。撮影後、展示のために再表装をしております。【中古】 日本の伝統織物 (1967年)。(高遠)内藤家古分限帳 貞享四年写(内藤大和守以前)。

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。【中古】 フランス語類語解 (1954年)。中院通純 めくり 墨 「和漢朗詠集 禁中御屏風形」 6点セット 134.7×57.5cm 理楽識箱 和書 古書 軸。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。m160◆護国女太平記 上中下巻 3冊揃◆写本◆柳沢騒動 実録 徳川将軍 江戸時代 甲斐守 日本史 歴史@和本/古文書/古書。【中古】 私は魔術師 (1961年) (三一新書)。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。1920大正九年【祝枝山写杜詩墨跡】和綴じ 中華民国九年八月六版 日本発売元:東京昭和公司 価格40 は。(古本)福沢諭吉全集 全21冊組 福沢諭吉 皮装、函、全巻月報付き 岩波書店 SV0017 1958発行。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。古文書●明治31年 軍歌書 13丁 新潟県南魚沼郡南五十沢村 現在の南魚沼市 240602。高木彬光長編推理小説全集 全17冊 高木彬光。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。【中古】 経済原論 下巻 (1952年)。★H529和本江戸文政8年(1825)和歌道写本「真古今抜書」1冊/新古今和歌集解釈/古書古文書/手書き/古今伝授。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。渋川敬直(渋川六蔵)『英文鑑』(全4冊揃)限定100部 昭和3年 渋川氏蔵版・六合館(発売) 江戸幕府天文方・書物奉行の外国語参考書 蘭学。【中古】 実践福祉社会学 (1966年)。母は後水尾天皇皇女女二宮。【中古】 5行循環 (1972年) (藤田六朗論考集 第4集 )。【中古】 宗教学精要 (1955年)。幼名は多治丸。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 中津 古文書。【中古】 新染色学 (1961年)。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。書画真正落款譜。【中古】 体系社会心理学 (1957年)。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。【中古】 近代フランス社会主義の潮流 (1960年)。HH-5238 ■送料無料■ 法華要解 全7冊揃え 明治16年 仏教 宗教 経本 教本 妙法蓮華経 出雲寺 和書 本 古本 古書 古文書 /くJYら。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。円朝全集 全15冊

ベストセラーランキングです

近くの売り場の商品

カスタマーレビュー

オススメ度 4.3点

現在、4143件のレビューが投稿されています。

自筆「源氏物語」の「夕霧(ゆうぎり)」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。現在の今上天皇と系譜がつながっている。。御江戸大名小路絵図。稀少 江戸前期 寛文8年初刷 妙法蓮華経 観世音菩薩 普門品 一冊揃 木版画 検索 仏教 古典会 和本 唐本 経本 お経 仏絵 仏画 古文書。鍼灸重宝記。延喜式。また、各巻ごとの書かれた年については不明。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。「夕霧」の巻名は、夕霧が柏木の正室(朱雀院の姫君・女二の宮)落葉の宮に書き送った和歌「山里のあわれをそうる夕霧に立ち出でん空もなき心地して」による。源氏の君と葵の上の長男・夕霧は、病にふせる柏木を見舞う場面は、国宝「源氏物語絵巻」に美しい画像として描かれている。柏木なきあと、落葉の宮と称される女二の宮の世話をするために法事の世話などの用事にかけつけて落葉の宮をあう。夕霧と会う落葉の宮を心配する母の一条御息所は、心配のあまり夕霧に手紙を送る。娘・落葉の宮の出家の希望を聞いた父・朱雀院(前朱雀天皇)は、一条宮の邸に連れ戻される。源氏の君と紫の上はこれも運命と考え忠告するのを控える。

自筆上部の「人非木石皆有情」人木石に非ざれば皆情あり「人は木や石ではない、心と言うものを持っている」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。夕霧の巻の原詩は「木石」であり、夕霧の巻は「岩木」であるが、古来「白氏文集」に由来されているとされる。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」夕霧(ゆうぎり)の巻》

「夕霧」の巻は英文で「Evening Mist」と表記されます。夕霧の原文に引用されている。)

「自筆原本」

自筆右下二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。》

《とふらひに》・・・・とて、た(立)ちよ(寄)り給へりけれは、

かたしけなく聞き侍りし」と、きこえ給ふ。なにかしに隱さるへきにもあらす。霧深くて、なにかしは、え見分いたてまつらさりつるを。けに、いと、かうはしき香のみちて、

かしらいたきまてありつれは、「けに、さなりけり」とおもひ合はせ侍りぬる。この事、いと、せちにもあらぬ事なり。

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。

《「源氏物語」夕霧(ゆうぎり)の巻》

《夕霧、月明かりの下で恋する女二の宮(落葉の宮・朱雀天皇の皇女)とご対面》

《夕霧、女二の宮(落葉の宮・朱雀天皇の皇女)に後朝(きぬぎぬ)のお手紙を書き送る》

《(朱雀天皇の皇女・女二の宮の母宮)「故大納言(柏木)がとても仲よくしておられて、後事を頼んでおおきになったお気持にそむくまいと、

もう長い間何かのことにつけて、ほんとに不思議なくらい親切におっしゃってくださり、

お世話いただいております。

(律師・僧)「いやいや、それは聞えませぬぞ。

今朝、勤行(ごんぎよう)に参上した折、あの西の妻戸(つまど)からまことにきちんとした男が

外に出られたのを、霧が深くて、拙僧にはどなたかようお見分け申せなかったのですが、

ここの法師どもが、大将殿(夕霧)のお帰りになるころだったとか、昨晩もお車を帰して

泊っておしまいだったとか、口々に申しておったのです。

いつもじっさいに香ばしくしていらっしゃるお方なのです。柏木は生前、友人の夕霧に落葉の宮の行く末を遺言として託していた。

《夕霧》

今天早晨僧上里来做后夜功,

看一位表堂堂的男子从西面的出来。

同来几位法口同声地:‘夕霧大将回去了。’

怪不得衣香那重,教人了痛,原来是夕大将来了。老夫人,

件事情其不好。

从他童年始,僧就秉承已故太君之嘱咐,

替他祈祷。

公主和他姻,在是无益的。

左端の2つの印が仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)。

冬姫は通称。左端の写真は「夕霧の巻」末尾の拡大写真。左下は仙台藩の家紋印

右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。)

(出品した自筆の「断層画像写真」(夕霧の巻)MRI 39―17B

自筆下二つの印のうち下は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)」、上は娘の幾千姫(玉映)の落款

「源氏物語」「夕霧の巻」主人公・夕霧の資料

下記写真は、国宝「源氏物語絵巻」の中に描かれる夕霧。左が柏木、右が夕霧。2番目の写真は近衛基熙の肖像(陽明文庫・所蔵)

3番目の写真は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の天皇家・近衛家略系図

4番目の写真は、天皇家・近衛家略系図の出典(淡交テキスト「茶会記」に親しむ・7)平成29年7月淡交社・刊行

「人非木石皆有情」(人木石に非ざれば皆情けあり)の漢詩文の落款が押捺されている。

つまり、原文の内容に関する漢詩の落款を押捺しているのは、茶会における床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)の際に、茶会を主催する亭主が、客に「最高のごちそう」を振る舞うために披露したものです。「落款」の漢詩の由来を待合において説明する際に、長い時間を要し、茶会における貴重な時間であったと推定されております。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「源氏物語」の文字が記されております。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。一方、アメリカやイギリスでは研究が進み和紙の組成状況を精確に分析・解析をするために断層(MRI)写真が利用されており、今回の出品に際し、「断層(MRI)写真」を資料として出しました。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。

4・近衛基熙(このえもとひろ)について

近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。実母は近衛家女房(瑤林院)。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。以後、摂関家の当主として累進し、翌年明暦元年(1655年)従三位に上り公卿に列せられる。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。

不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定